Nona puntata dell’inchiesta su pandemia e sistema sanitario: dieci mesi dentro una Cra dal punto di vista di una dottoressa. “Molti pazienti soffrono l’isolamento, rifiutano il cibo, faticano a idratarsi, cadono in depressione. Ad altri la lontananza dai parenti ha giovato. Ogni individuo è unico, le scelte per la sua salute non sono mai scontate”.

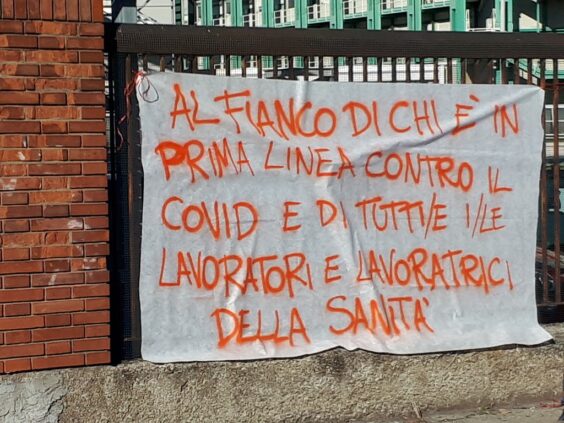

L’inchiesta sociale di Zic.it sulla sanità pubblica nella pandemia da Covid-19 prosegue con la tesimonianza di un medico che ha preso servizio in una Cra poche settimane prima che iniziasse l’emergenza. Per partecipare all’inchiesta: inviare testimonianze e contributi all’indirizzo redazione@zic.it

* * * * * * * * * *

Il Covid-19 in una casa residenza per anziani

Il Covid-19 in una casa residenza per anziani

Sono un medico, lavoro come medico di struttura nelle case residenza per anziani per una cooperativa. Il mio contratto è iniziato a febbraio 2020, ho iniziato ad affiancare le colleghe a fine gennaio. Inizialmente eravamo sei medici che ci gestivamo a rotazione sei strutture, in più io lavoro in una Cra gestita dalla cooperativa per la gestione complessiva, mentre il medico è ancora il professionista del territorio, dipendente dell’Asl. In questa struttura io ho il ruolo di sua sostituta o collaboratrice nel senso che le ore che dobbiamo fornire sono equamente divise e il mio compenso è affidato al mio collega.

Non avevo fatto ancora in tempo ad ambientarmi al nuovo tipo di incarico (in precedenza lavoravo come medico prelevatore in casa della salute, sostituta di continuità assistenziale, la guardia medica territoriale, per i profani, medico di guardia in casa di cura accreditata e saltuaria sostituta di medico di medicina generale) che è arrivata la pandemia.

Abbiamo subito dovuto confrontarci coi parenti e con la decisione di chiudere le strutture che fino a fine febbraio erano state completamente aperte, con visite libere dei famigliari dalle 8 alle 20. Avevamo disposizione all’utilizzo della mascherina e dei guanti solo nel momento in cui visitavamo i pazienti, scelta personale di tenerla sempre nella struttura anche negli ambulatori e a contatto coi colleghi.

Abbiamo iniziato ai primi di marzo ad autogestirci gli isolamenti in camera singola dei pazienti in ingresso da altre strutture o di ritorno da ricoveri ospedalieri, non avevamo protocolli dall’alto da seguire. Sempre ai primi di marzo abbiamo avuto in una nostra struttura il primo caso e in pochi giorni la maggior parte dei pazienti e quasi tutti gli operatori si sono infettati. La decisione rispetto a noi medici è stata quella di non girare più tutti su tutte le strutture ma di assegnare due professionisti ogni due strutture. Fino a che, mano a mano, chi di noi lavorava nella struttura “positiva” non si è ammalato. A quel punto eravamo praticamente rimasti tre medici a doverci turnare. Quando è stato il mio momento di tornare a lavorare nella struttura covid positiva avevo la direttiva di rimanere in ambulatorio, evitare le visite ai pazienti in reparto se non per emergenze, le giornate trascorrevano tra chiamate ai famigliari e le decisioni da dover prendere solo in base alle descrizioni della situazione del paziente che veniva fatta dagli infermieri, senza visitare, spesso senza neanche conoscere l’ospite di persona. Era un lavoro estenuante, le chiamate ai parenti erano una sofferenza indicibile non potendo dare nessuna consolazione, dato che un giorno potevi assistere a un’apparente ripresa e il giorno dopo arrivare a lavoro che l’ospite era improvvisamente deceduto.

Una delle contraddizioni più assurde con cui mi sono dovuta scontrare è stata questa: avevamo pazienti relativamente giovani che però avevano condizioni antecedenti l’infezione estremamente complesse e quindi mostravano un profilo di rischio maggiore e pazienti grandi anziani con una situazione antecedente non grave ma che con l’infezione presentavano un’accelerazione di gravità dei sintomi importante. In queste situazioni, venivano valutati da noi professionisti che li conoscevamo complessivamente comunque più idonei a un ricovero rispetto a pazienti con un’età anagrafica inferiore ma con condizioni complessive iniziali più scadenti e quindi con un margine minore di possibilità di ripresa, ma quando si chiamava il pronto soccorso per richiedere il trasporto in ambulanza dall’altra parte della cornetta veniva tenuta in considerazione solo l’età anagrafica.

Mi sono sentita dire “ma dottoressa, ha 95 anni, noi non la ricoveriamo” quando l’ospite aveva sì 95 anni, ma prima dell’infezione era una paziente con ancora tutte le autonomie conservate, terapia non complessa, stato mentale e relativo completamente conservato, mentre ci sono pazienti di 80 anni già allettati da anni, con gli stessi famigliari consapevoli da anni della prognosi infausta della situazione del malato e noi medici di struttura nel mezzo, le nostre valutazioni sminuite o non considerate.

La situazione infettiva importante di strutture con positivi ha costretto alla decisione all’allettamento forzato dei pazienti, per non possibilità di utilizzo degli spazi comuni e per limitare la possibilità di contatto. Persone normalmente abituate a deambulare autonomamente o a essere per lo meno alzate in carrozzina durante la giornata sono state costrette a letto. Ovvie conseguenze: aumento delle lesioni da decubito, diminuzione dell’alimentazione e dell’idratazione (un po’ per la postura sdraiata, un po’ per il diminuito utilizzo energetico, un po’ per la mancanza del setting sociale del pasto), perdita di capacità motorie, aumento della contenzione farmacologica delle persone disorientate, senso di abbandono.

I decessi erano all’ordine del giorno. I corpi chiusi immediatamente nelle bare, i parenti in lockdown ricevevano le notizie da casa, senza lockdown potevano venire fuori dalla struttura, unicamente per salutare una bara già chiusa. Sono stata testimone di tante storie di coraggio e dignità, di famiglie che capivano che il virus aveva colpito persone già fortemente debilitate e per cui la corsa in ambulanza all’ospedale, la terapia intensiva, l’isolamento in un reparto con personale sconosciuto sarebbe stato solo un’ulteriore stress sui pazienti, e tante volte ho aiutato, date queste condizioni, a fare la scelta più saggia, ovvero di iniziare un percorso di fine vita, in cui il paziente veniva assistito fino all’ultimo in struttura occupandoci soprattutto di lenire il dolore e le angosce che possono sopraggiungere in punto di morte. Quando sapevo di non poter assicurare questo o che ci fossero dei margini di possibilità di ripresa ho consigliato il ricovero, spesso arrovellandomi su quale fosse il rischio maggiore, consapevole che l’ambiente ospedaliero può contemporaneamente dare beneficio o incrementare il rischio di malattia. Ho anche assistito a tante storie di rassegnazione, coi familiari consapevoli che in un’altra situazione complessiva l’ospite malato non avrebbe dovuto raggiungere l’exitus ma con le cure adeguate si sarebbe salvato.

Durante la prima ondata ci siamo trovati a lavorare sotto organico, operatori di tutti i livelli contagiati, ho visto psicologi dover utilizzare il proprio intero turno per girare per i reparti a dare da bere ai pazienti, perché gli oss (operatori socio sanitari, ndr), rimasti in numero minimo non riuscivano a occuparsi anche di quello, ho visto me stessa lavorare nove ore al giorno e tornare a casa col telefono che ancora squillava per rispondere alle emergenze, ho visto infermieri che non avevano neanche il tempo di riprendersi dal decesso dell’ospite che conoscevano da anni. La cosa che mi ha colpito è che il burn out non è arrivato in quei momenti, ma paradossalmente una volta finita l’ondata, quando i pazienti erano tutti negativi e gli ospedali non erano più ingolfati. In quel momento ho sentito la stanchezza pervadermi, la fatica di lavorare, e vedevo che anche infermieri e oss erano esausti, nonostante fossimo tornati ai turni normali, e gli ospiti ripresentavano le problematiche di sempre.

In questa nuova fase sono ricominciati i nuovi ingressi, per coprire i posti letto lasciati vuoti, dai morti di Covid o meno. Ogni nuovo ingresso deve attenersi all’esecuzione del tampone entro 72 ore dall’arrivo in struttura, è accettato solo se l’esito è positivo, a quel punto sono obbligatori comunque 14 (da poco 10) giorni di isolamento in camera singola, con ingressi ridotti di operatori in camera muniti di tutti i dispositivi di protezione individuale. Il problema era che molto spesso i pazienti che entrano in struttura soffrono di deterioramento cognitivo e già normalmente faticano ad avere gli strumenti per capire perché non riconoscono più la loro casa e la gente che sta loro intorno, figuriamoci in questa situazione. Quello a cui abbiamo assistito è stata proprio una patologia da isolamento, con gli ospiti che rifiutavano il cibo, faticavano a idratarsi, cadevano in depressione, o se deambulavano, non riuscivano a capire le restrizioni a cui erano sottoposti e venivano trovati spesso in giro per i corridoi, vanificando l’isolamento rispetto agli altri pazienti. Sicuramente anche l’impossibilità di vedere regolarmente i propri cari ha peggiorato le situazioni. Tanti nuovi ingressi non hanno superato l’isolamento o sono deceduti pochi giorni dalla fine.

Ho potuto assistere però anche a un problema contrario, ovvero che ad alcuni ospiti l’isolamento e la lontananza dai parenti ha giovato. Questo per sollevare il punto che veramente ogni individuo è unico e le scelte per la sua salute non andrebbero fatte mai in modo standardizzato o date per scontate, ma osservando e tante volte anche i parenti dovrebbero mettere da parte le loro angosce, spesso i sensi di colpa di non aver accudito il loro caro a casa, e pensare veramente a cosa è meglio per il paziente.

Lettera firmata